これまで連投でwindows10あるいは7からwindows11へアップグレードする記事ばかりあげてきた。

そして各作業のスクショやデータを掘り起こす内、今回一連の作業のいの一番を忘れていた。

これを一番最初にアップグレードしていたのだった。

あまりにイベントがなさ過ぎて忘れていた。

そのくらいにここで記事にすることもないわけで、すんなりと11へとアップグレード、ダウングレードせず使い続けている。

ではなぜわざわざ記事にしたのかというと、クローンソフトについて考えさせられたからである。

今回アップグレードに際してシステムディスクがHDDだったPCはSSDに切り替えた。

未だ使っているvista時代のノートでもSSDにしたからこそ、ギリギリ使える操作感を保っている。

今時仮想メモリがあるか知らないが、古くてスペックの低いPCにはSSDは必須だろう。

話がそれたが、ここで問題になったのがデータの引越、クローンソフトというのだろうか、そういった類のソフトである。

今はもう一台だけしか残ってないが、サムスンなら独自のクローンソフトが使えたので、A300で使っていたことがあったのだろう、Magicianのショートカットが残っていた。

また、AcronisTrueImageHD2014も入っていたが、おそらくこれも使ったのだろう。

推測するに、最初期の2.5インチHDDからサムスンSSD、さらにBiostarSSDへ、という変遷か。

パーティション変更ソフトもインストール済みだったから、サムスンは容量不足で退役したのだろう。

今回はBiostar256GBで容量充分だったのでクローンは関係なくアップグレード。

で、先のダウングレード済み2台が今回クローンを行った。

一台はHDDで常時100%使用率で張り付きだったのでSSDへ変更確定、もう一台は何故だかkingstonのSSDをPCに搭載しているのに接続されていない状態という不思議仕様で、こちらもHDDだった。

クローンするにあたって過去に使ったことのあるソフト、Acronis、HD革命、easeus、aomeiなどの事を完全に忘れていたため、使っていない。

【2022年最新版】クローンソフトのおすすめ人気ランキング10選【無料版も】

上記リンクによれば、名前は変わっているが現在も続いているようだ。

過去使用のクローンソフトを失念した私がとにかく先に見たリンクが下記である。

ソフトの一つに、なんとMacriumReflectが入っているではないか。

Reflectを全く見ていなかった。

だが、WHS時代でも確かクローニングしたことがあったような気が…。

あってもおかしくないわけか。

で、試したのである。

Reflectを常用している身としては当然。

2台ともほぼクリーンインストール状態に近い状態で使用容量は30~50GB程度と軽い。

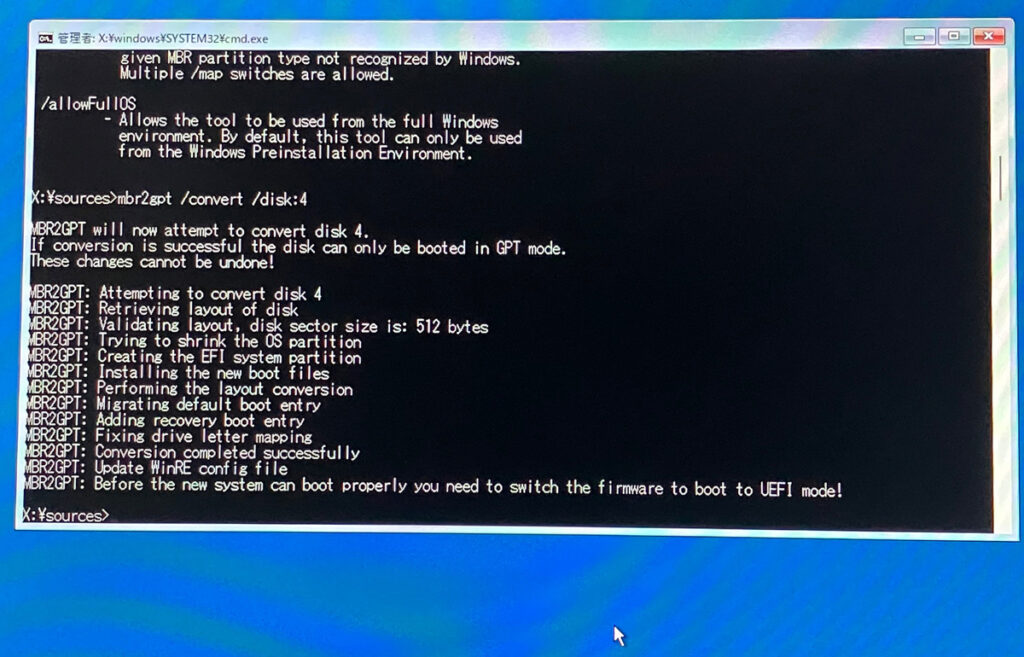

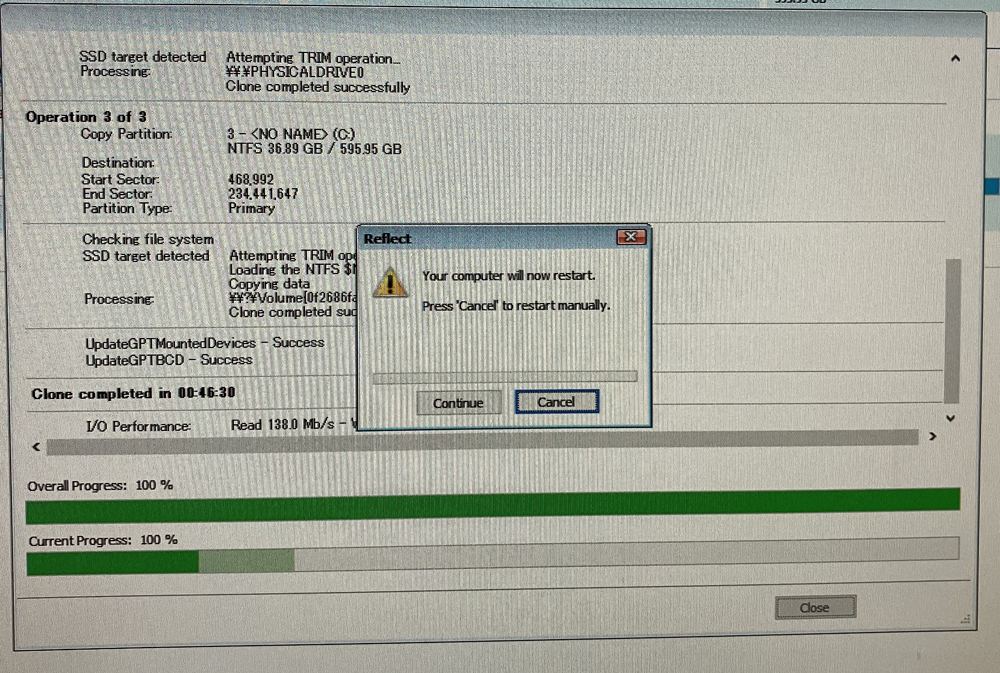

こちらはレスキューメディアのPEから実行。

クローン後、SSDに変更後でライセンス認証通るか確認して、それからwin10 64bitインストール、次に11の流れ。

別の一台は10→11の簡単な流れのPC。

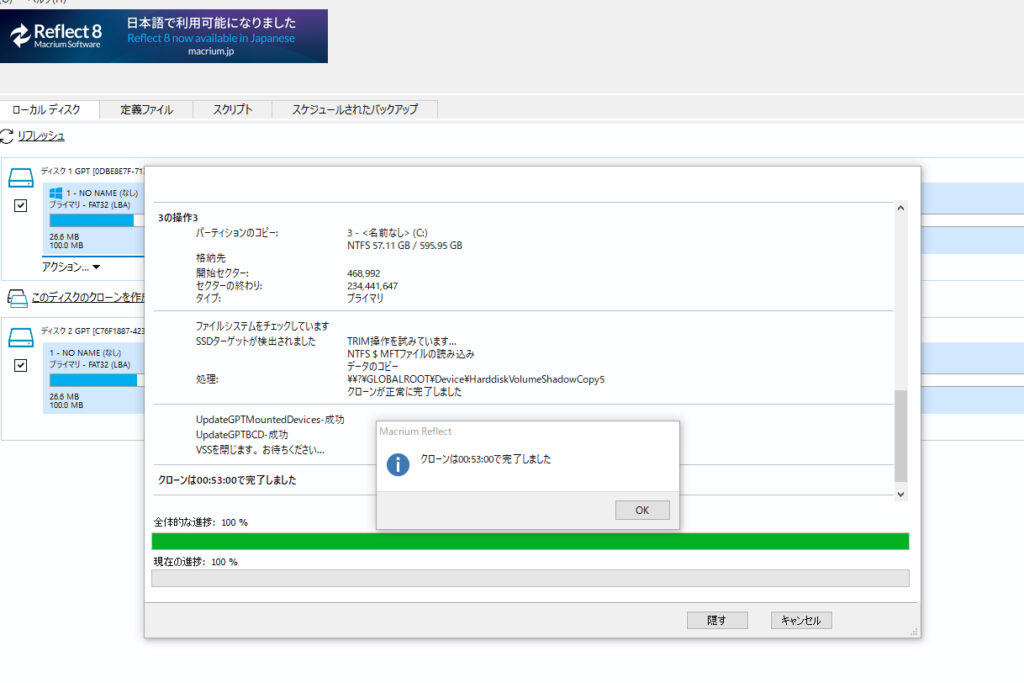

こちらはwindows上で完了。

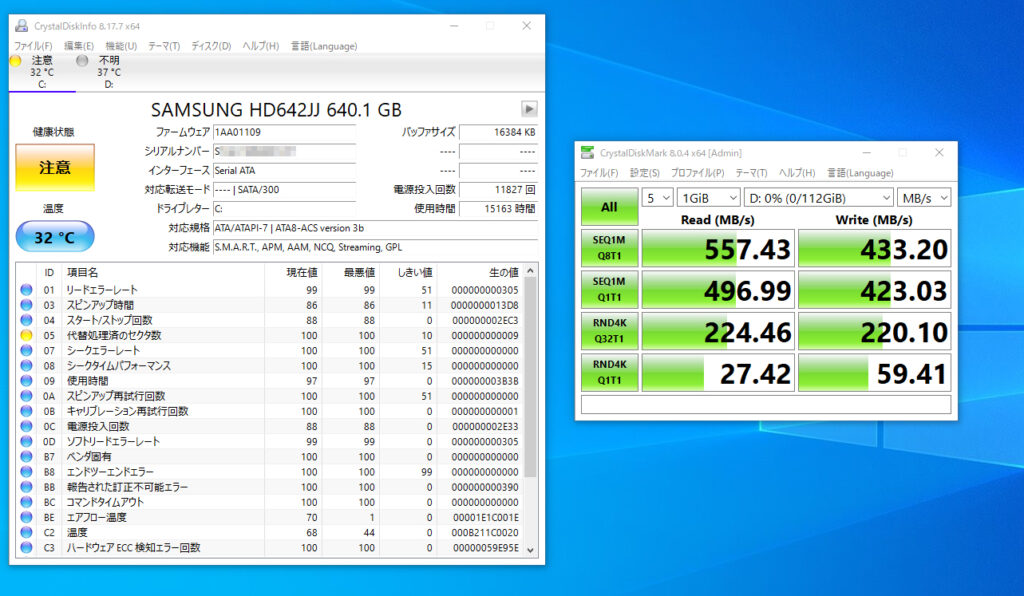

ちなみにkingstonSSDのcrystaldiskmarkでの速度チェック。

crystaldiskinfoの表示はHDDの方で無関係。

スピードは悪くないが、このSSDを使わなかった理由はきっと今時では容量が小さくなったからかな。