現在所有のほとんどのPCのシステムはSSDになって、HDDはデータ保存用という構成になって久しい。

ノートPCなど小型PCはSSDのみ搭載で、データ保存はネットワークPCのストレージを使うことも良くある。

そんな環境の内、一台のPCが動作が不安定に。

サインインまではSSDらしく超速なのに、そこから暗転しデスクトップの表示までに数分かかるように。

常駐ソフトの種類によっては、起動するのに数十分。

さらに、ソフトを動かす度に数十分。

これが、しかもネットワークPCなのである。

マイコンピュータの「PC」を表示しようとすると、これまた数十分。

しかも、アクセスの進行を示す緑色のバーが、延々ずうぅーっと表示され、更新されない。

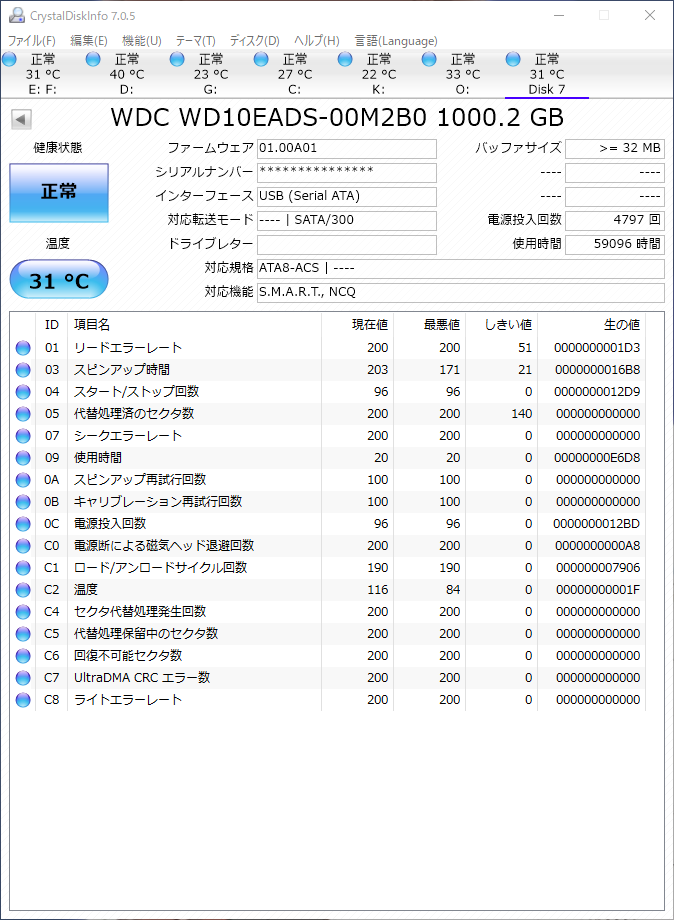

こういう場合、ストレージの不良が多いのだが、もともとSDなどのメモリは差しておらず、さらに内蔵のHDDを外しても緑バーの延伸はかわらず。

SSDがどうやら「黒」確定のようだが、crystal disk info で特段のエラーは表示されない。

ドライブのエラーチェックもパス。

直前に入れたkb4549951かと思ってみるが、外しても関係なし。

そもそもそういう情報もネット上に(当時)全く見当たらない。

ESETのバージョンを12→13にアップグレードもほぼ同時にしたのだが、どうやらこれに失敗していたらしく、12のままだった。

これ…、なのかなぁって程度で、確定でもない。

第一、ネットワークにストレージを提供しているPCなので、このままではまったく役に立たなくて困ったことになる。

早急になんとかしなければならない。

切り分けはこれで終了。

と、ここで、Macrium Reflect の登場である。

(以前ならWHSが大活躍なのだが、Macrium Reflectにしてからはあまりお世話になっていないので、少々心配。)

だが結果を言えば、10分少々でかつての快適なPCに回復。

まだ様子見なので各種アップデートはあてていないが、なんならこのままで行っても良い。

やっぱりこういう自動でバックアップしてくれるシステムというのは、ホント何よりありがたい。

WHSやMacrium Reflectには助けられる。

おすすめ。

追記4/29

しばらく注視していたのだが、あの日前後からちらほら似たような記事が散見された。

Windows 10アップデート後に異常終了やファイル消失などの不具合発生か

4月のWindows Updateでブルースクリーンなど不具合報告、要注意

何だかの関連があるかも、ないかも。

はっきりと言えない今回の不具合。

個人的にはinternet securityとwindowsの同時アップデートが良くなかったのかと思っている。

windowsが安定していることにあぐらをかいてしまった、というのが一番の教訓。

そして、こんな時に役立つのがバックアップである、と言う結論。